Stanley Kubrick, seul à détester Spartacus malgré l’enthousiasme général

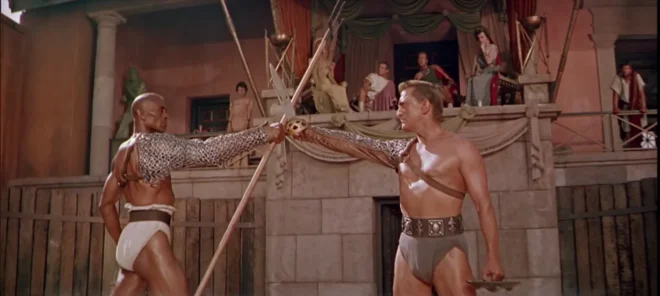

Image d'illustration. SpartacusBryna Productions / PR-ADN

Si le film Spartacus a conquis le public et la critique dès sa sortie, son réalisateur, Stanley Kubrick, n’a jamais caché sa déception face à cette superproduction hollywoodienne dont il estimait ne pas avoir eu le contrôle artistique.

Tl;dr

- Kubrick n’a pas eu le contrôle créatif souhaité sur « Spartacus ».

- Conflits persistants entre Kubrick, Douglas et l’équipe.

- Le film marque une rupture dans la carrière de Kubrick.

Un tournant difficile pour Kubrick à Hollywood

Pour Stanley Kubrick, l’aventure de « Spartacus » s’est révélée aussi ambitieuse qu’éprouvante. Alors que le jeune cinéaste venait d’enchaîner des œuvres remarquées, comme le tragique « Les Sentiers de la gloire », il se retrouve propulsé aux commandes de cette fresque romaine monumentale initiée par Kirk Douglas. Ce dernier, écarté du rôle principal dans « Ben-Hur », tient à imposer sa vision et convoque un réalisateur d’abord éphémère – Anthony Mann –, puis fait appel à Kubrick, avec qui il avait déjà collaboré. La situation s’avère rapidement complexe : entre les egos, la pression financière considérable (un budget de 12 millions de dollars, record pour l’époque), et une équipe créative tiraillée, la dynamique sur le plateau devient houleuse.

Lutte d’influence et créativité sous contrainte

Kubrick, habitué jusque-là à maîtriser chaque aspect de ses films indépendants, découvre les limites d’un projet dicté par les studios. Sur le tournage, Kirk Douglas n’hésite pas à intervenir directement auprès des acteurs ou à imposer certaines orientations narratives, ce qui brouille les repères et provoque des frictions notables avec le réalisateur. S’ajoute à cela le désaccord profond entre Kubrick et le chef opérateur Russell Metty sur la direction artistique ; paradoxalement, ce dernier décroche l’Oscar pour son travail malgré l’ingérence de Kubrick qui ira jusqu’à filmer lui-même plusieurs séquences.

Une scène emblématique du film – celle dite des « huîtres et escargots », allusion audacieuse à la bisexualité – sera censurée durant des décennies, illustrant la tension constante entre innovation et censure dans ce type de superproduction.

Divergences idéologiques et héritage ambivalent

Les tensions ne sont pas qu’artistiques : elles touchent également au fond du récit. Pour Kubrick, cette révolte d’esclaves devait faire écho aux dérives politiques contemporaines telles que la Chasse aux sorcières anticommuniste. Mais face au scénariste blacklisté Dalton Trumbo – soucieux d’incarner un héros sans faille –, Kubrick défend une approche plus nuancée, voire désacralisée du protagoniste. Ce tiraillement se ressent jusque dans la structure narrative du film. Plus tard, Kubrick qualifiera d’ailleurs « Spartacus » de son œuvre la moins satisfaisante : « C’était un film où je n’avais aucun contrôle réel… une expérience douloureuse. »

Pourtant, ce revers marque une étape cruciale : privé de marge de manœuvre sur ce projet colossal, Kubrick refusera par la suite toute compromission. Il s’orientera dès lors vers des films plus radicaux – « Dr Folamour », « 2001 », « Orange mécanique » –, façonnant ainsi une trajectoire unique dans l’histoire du cinéma mondial.

L’après-Spartacus : émancipation d’un auteur

Le paradoxe demeure : bien que rejetée par son propre réalisateur, cette superproduction reste saluée par le public et couronnée par quatre Oscars. Elle aura surtout forgé chez Kubrick l’absolue nécessité du contrôle créatif – point de départ d’une série inégalée de chefs-d’œuvre où chaque choix formel portera sa marque singulière. Si « Spartacus » fut synonyme d’aliénation pour son auteur, il fut aussi son acte fondateur en tant qu’artiste pleinement libre.